Il 25 novembre 2016, al Museo di Storia Naturale di Milano, si è tenuto un incontro/convegno dedicato a Lidia Cicerale, già co-fondatrice, generosa mecenate e presidente del CSAA. L’iniziativa, focalizzata sulle tradizionali aree di ricerca del CSAA, ha visto la partecipazione di ricercatori e studiosi, italiani e internazionali, che con noi si sono occupati di questi temi. I contributi più significativi saranno pubblicati sul prossimo numero di “Archeologia Africana – Saggi Occasionali”.

Archivio dell'autore: Giacomo

Le liriche d’amore dell’antico Egitto

Gilberto Modonesi

Introduzione

Intorno all’anno 1570 a.C. inizia il Nuovo Regno e con esso una nuova fase della civiltà egizia che si arricchisce di contatti con l’esterno non solo per certi aspetti tecnologici e militari, ma anche per un’apertura verso l’esotico che deriva da una fitta rete di rapporti diplomatici e di intensi scambi commerciali.

In questo periodo, ricco di nuovi fermenti, ha luogo una radicale revisione della civiltà faraonica ad opera del re Akhenaton. Il “monoteismo” solare di Akhenaton modifica alla radice il rapporto tra l’individuo e la società, così come il ruolo dello stesso sovrano. Prima di Akhenaton la concezione religiosa si manifestava come dialettica tra maat, l’equilibrio cosmico e sociale, e isefet, il caos. Il ruolo del sovrano era di garantire l’ordine della creazione combattendo il caos. L’individuo faceva parte del corpo sociale e anche i suoi comportamenti erano prescritti dalla maat. Il concetto di giustizia era l’elemento regolatore della società e della sua complessa articolazione.

Con il monoteismo amarniano non c’è nessuna dialettica. Aton è il solo e unico dio e Akhenaton è il suo profeta, colui che rivela e trasmette la Verità. La nuova concezione religiosa è basata sulla fede verso il dio solare Aton e colui che lo rappresenta sulla terra, suo figlio Akhenaton. Il male è ciò che si oppone a questa dottrina. Si rompe così l’antico e tradizionale elemento di coesione sociale e al suo posto si sviluppa un senso di pietà personale (1). Si afferma la centralità dell’individuo che si manifesta con la flessibilità dei comportamenti sociali: cade la rigida prescrittività dei comportamenti sociali, ora gli individui sono più orientati dai propri sentimenti.

Queste considerazioni valgono particolarmente per il sovrano che ora si mostra anche nei suoi momenti privati e di vita quotidiana: scene di vita familiare, il pasto, le corse sul cocchio. Ora nell’arte si esprimono anche le scene d’amore coniugale nell’ambito della famiglia regale superando il rigido schema delle statue binarie in cui i due sposi compaiono rigidamente affiancati.

Questi germi innovativi introdotti dalla riforma amarniana non si spengono con la morte di Akhenaton: anche dopo la restaurazione le innovazioni evolvono, favorite dal nuovo contesto in parallelo con il recupero della tradizione non più irrigidita in canoni fissi. Nel periodo ramesside i segni di questa maggiore elasticità intellettuale si manifestano con gli ostraka (2) (ad esempio con le rappresentazioni del “mondo alla rovescia”) e la produzione figurata di materiali “pornografici” (fra questi il più famoso è il Papiro erotico di Torino) che si integrano con elementi comici e satirici, in cui animali imitano gli umani e talvolta anche i comportamenti regali.

Le liriche d’amore sono componimenti unici nella produzione letteraria egizia e risalgono tutte al periodo ramesside (XIX-XX dinastia). Le liriche d’amore si inseriscono in un filone in cui la lingua si rinnova con parole e forme che appartengono al linguaggio parlato (il neo-egiziano), una evoluzione della lingua che forse ha origine dalla volontà di formalizzare nella forma scritta componimenti orali.

Le liriche d’amore sono classificate come “divertimenti del cuore” (sxmb-ib), una espressione che viene usata per indicare piacevoli situazioni conviviali.

I temi compositivi e i rimandi letterari

Merut (mrwt) è il male d’amore, quasi una malattia che ha come soluzione l’unione dei due amanti. In una lirica il canto è concepito come un incanto amatorio che richiede la presenza di un ritualista con i suoi incantesimi.

Nelle liriche vi sono parecchie citazioni di testi mitici e varie assonanze con testi e inni religiosi. In questo senso la “sorella” (= l’amata) può trasformarsi in un corpo divino (Hathor, la dea della bellezza e dell’amore), così come il “fratello” (= l’amato) può essere considerato un dio.

Gli egizi non disdegnavano temi pornografici, come dimostra il Papiro erotico di Torino che proviene dallo stesso ambiente che ci ha tramandato le liriche d’amore ed è dello stesso periodo. Nelle liriche non c’è pornografia ma sentimenti d’amore e il desiderio degli amanti di congiungersi, un desiderio ben naturale per dei giovani amanti.

Nelle liriche l’erotismo si avverte e probabilmente non mancano i doppi sensi. Alcuni di questi risultano evidenti da altre fonti in cui certe espressioni vengono usate con espliciti riferimenti erotici. Altri doppi sensi sono probabili ma non certi. Oggi la loro percezione dipende dall’attualità di certe battute e da un certo nostro grado di malizia personale che può influenzare la lettura.

I canti esprimono focosi sentimenti amorosi che non sorprendono se vengono manifestati da giovani uomini innamorati. Ma anche le fanciulle sono tutt’altro che reticenti e manifestano con altrettanto ardore la loro passione amorosa e il desiderio di congiungersi all’amato. Abbiamo in questi canti la prova della libertà sessuale di cui godevano le fanciulle prima del matrimonio oppure questi toni accalorati sono l’indizio che essi sono stati composti da uomini?

Nel complesso delle liriche l’amore corrisposto, che giunge alla sua naturale conclusione, è concepito come una forma di gioco tra i due innamorati, un gioco alla pari, senza imposizioni e forzature da una delle due parti, tipicamente l’uomo. Quando si è avvinti da uno struggente sentimento d’amore la controparte ci appare come un’entità assolutamente unica: “Tu sei l’unico/a, non c’è nessun altro/a come te”. Esattamente il contrario di quando l’amore decade: “Sei come tutte le altre”. Questo sentimento ambivalente dell’amore costituisce il canovaccio letterario delle liriche d’amore dell’antico Egitto.

Le fonti principali

La raccolta delle liriche d’amore consta di 94 poesie, molte in frammenti.

1 – Papiro Chester Beatty I (conservato al British Museum)

Il papiro, acquistato da Chester Beatty, proviene da una tomba di Deir el-Medina: la tomba di Amonnakht, figlio di Ipuy. Questo e altri papiri erano nascosti nella sovrastruttura ora scomparsa. Il papiro contiene anche un inno a Ramesse V e la versione popolare del mito con la contesa di Horus e Seth. L’inno a Ramesse V lo data alla XX dinastia; ma le poesie d’amore potrebbero essere state ricopiate. Sul verso del Papiro le poesie d’amore hanno come titolo: “Inizio dei componimenti della grande gioia del cuore”. Sul recto il titolo è: “Dolci versi trovati in un cofanetto”.

2 – Papiro Harris 500 (conservato al British Museum)

Acquistato da Harris, proviene da Deir el-Medina o da Medinet Habu. E’ datato alla XIX dinastia. Il papiro contiene anche “Il canto dell’arpista”, la “Storia del principe predestinato” e “La presa di Ioppe”. Le poesie d’amore hanno come titolo: “Inizio dei componimenti di svago. La bellezza della sorella giunge dai campi”.

3 – Papiro di Torino (venduto al Museo da Bernardino Drovetti)

Il papiro, di grande formato, riporta anche un testo di carattere amministrativo. Le liriche hanno come titolo “I canti del boschetto” perché protagonisti sono tre alberi: “Il melograno parla…”, “L’albero di fico apre la bocca…”, “Il giovane sicomoro…”

4 – Ostraka vari

Quasi tutti questi ostraka provengono dal grande pozzo di Deir el-Medina. In totale sono 27 e risalgono alle dinastie XIX-XX.

Le occasioni in cui venivano recitate o cantate le liriche d’amore

Le rappresentazioni egizie delle tombe della XIX e XX dinastia ci mostrano spesso scene conviviali. Molte di queste scene si riferiscono a banchetti funerari in cui parenti e amici del defunto celebravano un pasto in occasione della “bella festa della Valle”, festività in cui la statua del dio Amon attraversava il Nilo e visitava i templi “funerari” dei sovrani e le necropoli della riva ovest.

Altre scene sono meno convenzionali e mostrano leggiadre fanciulle che suonano i loro strumenti, accennano a passi di danza e sembra che cantino. Si può presumere che giovani delle classi elitarie si incontrassero in amichevoli convivi animati anche da musica, danze e canti. Momenti felici e spensierati come d’altra parte annunciano i titoli di alcuni componimenti lirici: “Inizio dei componimenti della grande gioia del cuore”.

Ogni lirica d’amore ha come protagonista il giovane innamorato o la fanciulla innamorata. Secondo logica si dovrebbe pensare che le poesie fossero recitate o cantate, secondo i casi, da un maschio o da una femmina. In realtà non c’è nulla che provi questa alternanza: le scene che si possono attribuire con certezza a tali occasioni conviviali mostrano solo orchestrine di fanciulle. E’ anche possibile che le liriche fossero composte da maschi e recitate da fanciulle. In effetti la conoscenza della scrittura era molto più diffusa tra i maschi che tra le femmine; inoltre le rappresentazioni di orchestrine di questo periodo mostrano solo fanciulle musicanti e tra loro sembra che si possano riconoscere delle cantatrici.

Nota sui caratteri formali dei testi

Le liriche ci trasmettono i giovanili e vitali sentimenti di persone vissute più di tre millenni fa. Le loro voci ci emozionano perché i loro sentimenti li rendono così attuali e simili a noi in alcuni momenti della nostra vita.

I filologi che sono in grado di leggere e tradurre queste poesie possono anche apprezzare i caratteri formali di questo genere letterario.

L’unità di base dei canti è il distico (strofa di due versi) eptametrico (sequenza normativa di 7 unità): si tratta di una struttura fissa del verso, soggetta però a variazioni e ripetizioni che hanno lo scopo di produrre un ritmo più deciso.

La costruzione dei versi ricorre spesso all’allitterazione (assonanze prodotte dalla ripetizione a fini stilistici di parole che hanno simili composizioni sillabiche) e alla paronomasia (l’accostamento di due parole omofone per mettere in risalto l’opposizione dei significati).

Note

(1) La “confessione negativa dei peccati” del capitolo CXXV del Libro dei Morti ne è la prova evidente, così come l’istituzione nei templi di un posto dedicato al “dio che ascolta le preghiere” dove i fedeli possono confidarsi con la divinità. Le stele con la rappresentazione di orecchi esprimono un’altra modalità di comunicazione diretta con la divinità.

(2) Sono così chiamate le scaglie di calcare e i cocci di vasi che recano disegni o dipinti e iscrizioni.

Bibliografia

Mathieu B., La poésie amoureuse de l’Egypte ancienne. Recherches sur une genre littéraire au Nouvel Empire, IFAO, Le Caire 1996. Questo volume è essenziale per la traduzione di tutte le poesie conosciute, la pubblicazione dei testi, l’apparato critico e vari tipi di analisi formale.

Ciampini E., Canti d’amore dell’antico Egitto, Salerno Editrice, Roma 2005. Nell’introduzione l’autore presenta le poesie d’amore nel contesto del periodo come risultato delle novità introdotte nel periodo amarniano e nel contempo ispirate ai canoni tradizionali. Il presente testo ha come riferimento principale i temi sviluppati nell’“introduzione” di Ciampini.

Vernus P., Chants d’amour de l’Egypte antique, Imprimerie Nationale, Paris 1992.

Bresciani E., Le liriche d’amore, in Letteratura e poesia dell’antico Egitto, Einaudi Tascabili, Torino 1999, pagg. 453-477.

Fowler B.H., Love Lyrics of Ancient Egypt, The University of Carolina Press, Chapel Hill and London 1994.

Derchain Ph., Pour l’érotisme, in Chronique d’Egypte, LXXIV (1999), fasc. 148, pagg. 261-267. Nell’articolo l’autore critica l’analisi strettamente filologica di Mathieu che non concede nulla all’erotismo delle liriche che invece è nella natura di questi testi.

Lichtheim M., Ancient Egyptian Literature, vol. II: The New Kingdom, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1974, pagg. 181-193.

Mathieu B., L’univers végétal dans les chants d’amour égyptiens, in Encyclopedie religieuse de l’Univers végétal, vol. I, Université Paul Valery – Montepellier 1999, pagg.99-106.

Donadoni S., La letteratura egizia, Sansoni-Accademia, Firenze 1967, pagg. 203-217. L’autore riporta numerosi brani delle liriche per evidenziare di volta in volta il ritmo delle poesie, l’ispirazione intellettuale, i rimandi letterari e i virtuosismi formali.

- (1) Liriche amorose

- (2) Liriche amorose

- (3) Liriche amorose

- (4) Liriche amorose

- (5) Liriche amorose

- (6) Liriche amorose

- (7) Liriche amorose

- (8) Liriche amorose

- (9) Liriche amorose

- (10) Liriche amorose

- (11) Liriche amorose

- (12) Liriche amorose

- (13) Liriche amorose

- (14) Liriche amorose

- (15) Liriche amorose

- (16) Liriche amorose

- (17) Liriche amorose

Archeologia Africana – Saggi Occasionali – numero 18/19, 2012/2013

Testi in italiano, inglese e francese, 84 pagine, 68 illustrazioni (b/n), bibliografie

Testi in italiano, inglese e francese, 84 pagine, 68 illustrazioni (b/n), bibliografie

Prezzo: Euro 10

Indice:

– Redazionale di Giulio Calegari

– Beppe Berna “Il ‘Maestro dei sorrisi’. Il mistero di un artista transculturale”

– Giulio Calegari “Paleolitofonie”

– Franco Di Donato “Arco tellem del XI-XII secolo”

– Dragos Gheorghiu “Visual rhetorics and immersion in imagined pasts (the “maps of time project”)”

– Edyta Lubińska “La chiesa profetica e i profeti tra gli zande mbomou nel cuore dell’africa”

– Gilberto Modonesi “La concezione antropologica nell’immaginario egizio”

– Paolo Mottana “Visitazione immaginale”

– Elio Revera “Negli occhi di un altro: lo sguardo ‘nero'”

– Gaetano Roi “Sperimentare archelogia – arte ci vuole”

– Antonello Ruggieri “Arslantepe: la magia dell’argilla”

– Giorgio Samorini “Le ninfee degli antichi egizi un contributo etnobotanico”

– Margherita Sbanchi “Art préhistorique et comportements symboliques”

TESTI E IMMAMAGINI SULL’AFRICA NELLA PRODUZIONE EDITORIALE EUROPEA DELL’ETA’ MODERNA

Francesco Surdich

Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia

TESTI E IMMAMAGINI SULL’AFRICA NELLA PRODUZIONE EDITORIALE EUROPEA DELL’ETA’ MODERNA

(articolo pubblicato in “In viaggio: scritti immagini e immaginario africano nell’epoca delle scoperte” a cura di Gigi Pezzoli, Milano, 2005)

Nonostante le spedizioni promosse lungo la costa occidentale dell’Africa dalla corona portoghese che portarono Gil Eannes a doppiare, nel 1434, il Capo Bojador, situato tra il Marocco e la Mauritania e considerato allora un limite invalicabile dalle leggende medievali e dalle superstizioni dei marinai, e che, proseguendo con continuità nei decenni successivi, permisero, alla fine del secolo, a Bartolomeo Dias di doppiare il Capo di Buona Speranza ed a Vasco de Gama di raggiungere le Indie Orientali dopo aver circumnavigato l’intero continente; e, nonostante l’incarico di raccogliere notizie sulla costa orientale affidato nel 1487 ad Afonso de Paiva ed a Pedro de Covilham, le conoscenze e la percezione di questo continente da parte dell’Europa cristiana, limitate soprattutto alle zone costiere, dove vennero creati degli insediamenti e costruite delle fortificazioni nei punti più favorevoli all’attività commerciale, apparivano ancora largamente ancorate alla tradizione classica e medievale nella quale l’immaginazione e l’elemento favoloso avevano avuto un ruolo rilevante, come ci fa capire, ad esempio, la stravagante rappresentazione dell’Africa meridionale, del Madagascar e di Zanzibar fornitaci nel 1492 dalla carta di Martin Behaim, che peraltro aveva compiuto un viaggio nel golfo di Guinea.

Si può considerare questo il caso dell’Etiopia che ancora alla fine del Quattrocento continuava ad essere ritenuta la più probabile sede del Prete Gianni, cioè della speranza, sempre inseguita ed accarezzata, fino a renderla credibile, che al di là del mondo islamico fosse situato un regno cristiano in grado di aiutare i suoi lontani correligionari a sconfiggere gli infedeli, convinzione alimentata anche dall’identificazione, allora molto frequente, fra India ed Etiopia. Così, all’inizio del Cinquecento, un erudito veneziano, Marco Antonio Coccio, detto il Sabellico (1436-1506), in una sua opera di carattere storico-enciclopedico pubblicata per la prima volta nel 1504, le Enneadi, parla, a proposito dell’Etiopia, di un grande paese, ricco di magnifici templi, dominato da 62 re tutti soggetti al Pretojan, che aveva a sua disposizione un esercito di un milione di uomini, cinquecento elefanti ed un gran numero di cammelli e di cavalli (1).

Ma se l’immagine del Prete Gianni avrebbe continuato a sopravvivere ancora per diverso tempo, la letteratura di viaggio del Cinquecento legata alla costruzione dell’impero coloniale portoghese nelle Indie Orientali ne avrebbe gradualmente ridimensionato il ruolo ed il significato, a cominciare dalle due lettere scritte dall’India nel 1516 e nel 1517 dal fiorentino Andrea Corsali, che molto probabilmente morì in Etiopia dove, secondo la testimonianza di un religioso abissino di passaggio per Venezia nel 1524, avrebbe esercitato l’attività di tipografo. In queste lettere, stampate e diffuse subito dopo il loro arrivo, il Corsali faceva sapere come il Prete Gianni (al quale attribuì però un regno enorme, che occupava quasi tutto l’interno dell’Africa a sud dell’Egitto e si estendeva fino al regno del Congo, traendo così in inganno, per almeno due secoli, molti cartografi) non avesse alcun palazzo, ma vivesse “alla campagna con padiglioni e tende di sete e varie sorte di panni”.

Con la pubblicazione, nel 1521 a Lisbona, di un opuscolo di 14 fogli (Carta das novas que vieram a el Rey nosso Senhor do descobrimento do Preste Joham), contenente le notizie fornite dal portoghese Rodrigo de Lima inviato l’anno precedente come ambasciatore alla corte etiope, dove trovò ancora in vita il Covilham (2); nonché delle lettere di risposta del sovrano etiopico edite a Bologna nel 1533, assieme ad una digressione sull’impero del Prete Gianni e sui regni confinanti, dal fiammingo Jacob Keymolen da Alost; ma soprattutto della Verdadera informaçam das Terras do Preste Joam das Indias, redatta nel 1527 e stampata postuma a Lisbona nel 1540, del cappellano dell’ambasceria, Francisco Alvares, che durante i sei anni (1520-1526) trascorsi in Abissinia ebbe anche l’opportunità di sentire dal Covilham il resoconto delle sue vicende (3), l’Etiopia cominciò però ad acquistare tratti gradatamente più precisi e realistici. Questa sarebbe stata la caratteristica anche delle relazioni, solo in minima parte diffuse a stampa, redatte dagli ambasciatori e dai diplomatici portoghesi come il medico João Bermudes, vissuto a lungo, a partire dal 1520, alla corte abissina ed autore, dopo essere stato consacrato patriarca “in partibus infidelium”, di una Breve relação da embaixada que (…) trouxe do Imperador da Ethiopia, chamado vulgarmente Preste João, pubblicata a Lisbona nel 1565; ma soprattutto dai Gesuiti (4) che C. F. Beckingham ha definito “highly educated men of great intellectual curiosity”, dal momento che le relazioni e le lettere da loro scritte “contain much of historical, topographical and anthropological value” (5).

Fra le testimonianze trasmesse da questi missionari che operarono in quel territorio a partire dalla missione guidata da João Nunes Barreto, eletto Patriarca di Aksum da papa Giulio III, fino alla loro espulsione decretata nel 1633 dal Negus Fasilidas, gran parte delle quali comparvero nelle Litterae Annuae, spiccano sia la Historia de Ethiopia, redatta in portoghese in quattro libri verso il 1620 da padre Pedro Paez che visse per quasi vent’anni in Etiopia (la percorse in ogni direzione fino a raggiungere anche le sorgenti del Nilo Azzurro, scambiate con quelle del vero Nilo, nel lago Tana (6), quando nel maggio 1618 visitò la piccola città di Geesh), imparò perfettamente l’arabo, il gheez e l’amarico e potè esaminare gran parte dei codici conservati ad Axum; sia la Historia de Etiopia di Jeronimo Lobo, nominato vicario generale del Tigré nel 1625, pubblicata a Coimbra nel 1659 e che nell’arco di pochi decenni conobbe un rilevante numero di edizioni e traduzioni per l’ampiezza e la precisione dei riferimenti alle pratiche religiose degli Etiopi, ma anche alle loro forme di governo, ai loro costumi, nonché alla flora ed alla fauna (7) di quel territorio.

Ma vanno ricordati anche i tre trattati storici intitolati, il primo Do estrado da santa fé romana en Ethiopia, il secondo Do reino de Tigré e seus mandos en Ethiopia (8) ed il terzo Da cidade de Adem, compilati da padre Emanuele Barradas che soggiornò in Etiopia (quasi sempre nel Tigré) dal 1624 al 1633; oltre che la Historia de Ethiopia a alta, ou Abassia, imperio do Abexim, cujo Rey volgarmente hé chamado Preste Joam, composta in dieci libri da padre Manoel d’Almeida, superiore della missione. Tutti questi manoscritti, insieme ad altri documenti originali come i quattro libri dell’Expeditionis aethiopicae del patriarca Afonso Mendez, redatti nel 1650 e rimasti sepolti per oltre due secoli negli archivi della Congregazione di Gesù, sarebbero stati utilizzati dal provinciale dei Gesuiti in Portogallo, Balthazar Tellez, per la sua Historia geral de Ethiopia a alta, pubblicata a Coimbra nel 1660, con la quale vennero divulgate via stampa l’enorme quantità di notizie e conoscenze fino ad allora raccolte su quel territorio dai suoi confratelli.

Più rare furono invece le testimonianze non connesse con l’attività di evangelizzazione, come quella (Relation abregée du Voyage que M. Charles Poncet, Médecin français, fit en Ethiopie en 1698, 1699 & 1670) redatta da un medico francese che accompagnato dal gesuita Xavier de Brévedent, nel 1698 si recò a Gondar per cercare di guarire il Negus Iasu I Tellac da una specie di scorbuto che lo affliggeva da tempo e sembrava degenerare in lebbra; o quella di Giacomo Baratti, autore della relazione di un viaggio compiuto in Etiopia nel 1656 che ci è arrivata attraverso la traduzione inglese, pubblicata a Londra nel 1670, di due precedenti edizioni italiane delle quali si sono perse le tracce. In questo resoconto, oltre ad una serie di considerazioni piuttosto insolite sulla tradizione religiosa abissina, della quale vengono rimarcati soprattutto il rispetto per la libertà dell’individuo e l’atteggiamento estremamente tollerante, risultano analizzati e descritti con precisione e ricchezza di dati e particolari, che nel loro complesso appaiono sempre piuttosto attendibili, anche tutti gli altri aspetti del mondo etiopico: dalla vita di corte alla struttura politica ed amministrativa dell’impero, dalle caratteristiche geografiche dei vari territori agli usi e ai costumi delle diverse popolazioni, dalle curiosità e leggende alle principali risorse e prodotti del suolo, ecc. (9).

Per essere stati considerati a lungo l’opera più autorevole sull’Abissinia ed in grado di offrire ancora agli studiosi spunti e indicazioni utili ed interessanti, che spaziano dalle caratteristiche dei territori abissini e dall’indole degli abitanti alla struttura ed alla situazione religiosa, oltre che alla cultura letteraria ed alle risorse economiche di quello stato, spiccano fra tutti questi testi i quattro libri, pubblicati a Francoforte nel 1681 e comprendenti anche una carta dell’Etiopia ornata dal rinoceronte e da altri animali fantastici, della Historia Aethiopica, sive brevis & succincta descriptio Regni Habessinorum, quod vulgo male Presbyteri Johannis vocatur, compilata da Hiob Ludolf, profondo conoscitore delle lingue orientali che per ben 26 anni rivestì la carica di consigliere aulico del Duca di Sassonia Gotha e fu precettore dei suoi figli (10). Dopo quest’opera bisognerà però aspettare sino alla fine del Settecento per avere di nuovo un quadro articolato, anche se pieno di imprecisioni, del territorio e delle popolazioni abissine con i cinque volumi, dedicati al re d’Inghilterra, dei Travels to discovery the sources of the Nile, in the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773, pubblicati ad Edimburgo nel 1790, relativi alla spedizione compiuta alla ricerca delle sorgenti del Nilo dal medico scozzese James Bruce che raggiunse però solo quelle del Nilo Azzurro come avevano già fatto tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento i missionari portoghesi (11).

Sulla scia dei viaggi di pellegrinaggio in Terrasanta, ancora almeno per tutto il Cinquecento, consistente sarebbe stato pure, per quel che concerne l’Africa orientale, il flusso di informazioni e notizie sull’Egitto, altrettanto oscillanti fra mito e realtà, dal momento che, come ha scritto Jeannine Guérin Dalle Mese, sottolineando un atteggiamento che sarà comune peraltro a tutta la letteratura di viaggio sull’Africa, “les voyageurs qui visitent l’Egypte ne peuvent rester indifférents” perché “ils sont sans cesse tiraillés entre l’admiration, la fascination et la répulsion, ils aiment ou il détestent, et souvent aiment encore lorsqu’ils détestent”. Difatti “le pays fertile les attire dans sa luxuriance; le desert fait peur mais séduit en même temps, il est la mort que l’on brave et dont on triomphe, il découvre à qui le parcourt jour après jour des beautés insoupçonnées. Mais plus que le contrastes de la nature, ce sont les habitants de ce pays qui suscitent les sentiments mêlés des voyageurs: on les aime et ont les hait, on leur réserve parfois les pires injures, il sont “l’autre” qui dérange parce que different, qui n’a pas la même couleur, n’est pas de la même race, ne vie pas de la même façon, pire, n’a pas la même religion, mais en même temps, on admire sa foi et sa pratique religieuse” (12).

Fra i più attenti e concreti si possono collocare i numerosi medici che si recano in Egitto nella seconda metà del Cinquecento raccogliendo una quantità infinita di osservazioni sulla storia naturale, come Pierre Belon du Mans che nel 1557 pubblica a Parigi i Portraits d’oyseaux, animaux, serpens, herbes, arbres, hommes et femmes d’Arabie et d’Egypte; il tedesco Leonhart Rauwolff che, nel suo Beschreibung der Reyss in die Morgenländer edito ad Augusta nel 1581, descrive e studia le piante ma anche le concezioni religiose ed i costumi dei paesi visitati; il bellunese Andrea Alpago che rivolge la sua attenzione pure alla cultura islamica (fu autore, ad esempio, di una De Arabicorum nominum significatu e Arabicorum nominum interpretatio inserita nel contesto di una sua traduzione del Liber canonis di Acvicenna apparsa a Venezia nel 1562); ed il vicentino Prospero Alpino, medico condotto presso il consolato veneziano al Cairo dal marzo 1582 all’ottobre 1584: i suoi quattro libri di Rerum Aegyptiarum, che costituiscono la prima parte delle Historiae Aegypti naturalis, pubblicati postumi nel 1735, erano nati forse, secondo Giuliano Lucchetta, come un quaderno di appunti di viaggio che si è andato “via via allargando e strutturando in un panorama di geografia generale ed umana” per “darci una visione unitaria di quel paese tanto vario e dalle sorprendenti contraddizioni”, di cui lo colpirono l’ambiente umano, i costumi ed il comportamento della gente comune che affolla le vie del Cairo, chiassosa e fantasiosa, i ciarlatani e gli incantatori di serpenti, gli abilissimi attori del teatro delle ombre e le danzatrici beduine, mezzo funambole mezzo prostitute, il rispetto con cui quel popolo tratta i bambini, i mendicanti, i forestieri che accoglie sempre onorevolmente (13).

Una visione complessiva dell’Egitto è anche quella fornita da Filippo Pigafetta, consanguineo per un ramo collaterale del più famoso Antonio, che prese parte al primo viaggio di circumnavigazione attorno al globo. Uomo d’arme, umanista, diplomatico, Filippo, che compì diversi viaggi in Europa e nell’Estremo Oriente, visitò l’Egitto fra il 1576 ed il 1577 interessandosi con spirito critico sia ai resti archeologici sia alle strutture urbane e sociali, al patrimonio culturale ed all’ambiente naturale, descrivendo il tutto con ricchezza di particolari in un’ampia relazione, rimasta inedita fino al 1984 (14), da lui dedicata e personalmente presentata nel 1585 a papa Sisto V appena salito al soglio pontificio. Nella seconda parte del suo resoconto, in cui racconta l’avventuroso viaggio nella penisola del Sinai fino al monastero di Santa Caterina ed il ritorno attraverso il mar Rosso, travagliato da venti furiosi e da disagi di ogni genere su una malsicura imbarcazione, il Pigafetta espone, ad esempio, le sue minuziose osservazioni sullo sviluppo della costa, sulla morfologia del sistema montuoso, dei fondali marini e dei banchi coralliferi, sulle secche, sulle maree e sui venti costanti: osservazioni che rappresentano il primo studio organico sulle coste della penisola sinaitica e sulla navigazione nel Mar Rosso (15).

In linea di massima altrettanto attendibili fin dai primi approcci, oltre che pervase qua e là da una certa attenzione per il nuovo e l’insolito nel rapporto che seppero instaurare in qualche caso fra esperienza concreta e adesione all’autorità, furono le informazioni che si vennero accumulando e diffondendo sulla costa africana atlantica e sulle popolazioni che allora le abitavano grazie alla spedizioni promosse da Enrico il Navigatore ed alle conseguenti relazioni come quelle di Alvise Ca’ da Mosto, Gomes Eanes de Zurara o Diogo Gomes, per arrivare, infine, all’Esmeraldo de Situ Orbis, redatto probabilmente tra il 1505 ed il 1508 (ma pubblicato solo nel 1892) da Duarte Pacheco Pereira, il quale si spinse a sottolineare che “l’esperienza ci rende disillusi degli errori e delle favole che taluni tra gli antichi cosmografi scrivevano a proposito della descrizione della terra e del mare”, permettendo di comprendere che “tutto ciò è falso e che le cose sono del tutto differenti”:

“E’ l’esperienza – puntualizzava infatti – che è stata nostra maestra poiché durante i numerosi anni e stagioni in cui abbiamo navigato e circolato in questo paese dell’Etiopia di Guinea, in numerosi punti abbiamo rilevato la altezza del sole e la sua declinazione per conoscere per ogni luogo la distanza in gradi che lo separi in latitudine dall’equatore nei riguardi di ognuno dei poli. Abbiamo trovato che questo circolo [dell’equatore] passa di sopra di questo promontorio e riteniamo per sicuro che in quel luogo i giorni e le notti si equivalgono o se vi è una differenza è così piccola che non ci se ne accorge quasi” (16).

Questa relazione, compilata per favorire una migliore gestione dei rischi e degli utili della navigazione lungo la costa occidentale dell’Africa, si presentava infatti ricca di dati e di indicazioni concrete, come ci dimostra, ad esempio, questa presentazione della foce del fiume Benin:

“Questo fiume Benin ha una foce molto vasta che ha una larghezza di una lega abbondante da un punto all’altro; il paese che è situato in direzione Sud-Ovest ha un bosco così regolare che sembrerebbe che nessun albero sia più alto dell’altro. All’interno e a destra della sua foce vi è un albero molto alto e frondoso tale da superare di molto le cime degli alberi e più in là, oltre quest’albero ve ne sono altri due alti allo stesso modo. La foce di questo fiume è dovunque poco profonda e non supera 8 braccia e 2 palmi di profondità e tutto vi è di melma molle in modo che una nave può passare in mezzo braccio di melma senza danno. Questo basso fondo si protende nel mare per circa 2 leghe. L’ingresso ed il canale passano lungo la costa sinistra” (17).

Esigenza questa, di precisione e di realismo, dettata soprattutto dalla necessità di risultare utili all’aspetto speculativo e pratico delle spedizioni, presente pure nel Tratado breve dos rios de Guiné di André Alvares de Almada, nel Roteiro da carriera da India, compilata attorno al 1536 da Diogo Afonso e nel Roteiro de D. João de Castro, redatto fra il 1538 ed il 1541, come pure nella Descripçam de Cepta por sua costa de Mauritania e Ethiopia pello nomes modernos proseguindo as vezes alguas do sartão da Terra firme, compilata nel 1507 da Valentim Fernandes, lo stampatore boemo che lavorava per il re Manoel e che nel 1503 era stato nominato fiduciario dei mercanti tedeschi di Lisbona, per un manoscritto dal titolo De insulis et peregrinatione Lusitanorum, nel quale raccolse una serie di testimonianze sulle iniziative di esplorazione promosse dai Portoghesi nel corso del Quattrocento, attingendo tra l’altro anche al De inventione Africae maritimae et ocidentalis, videlicet Geneae, per Infantem Heinricum Portugalliae che il famoso cosmografo Geronimo Münzer stava redigendo proprio in quello stesso periodo (18).

Se si eccettuano però queste opere rimaste inedite che, nonostante le inevitabili concessioni all’autorità ed alla tradizione, cercavano in qualche modo di cogliere e segnalare gli elementi di novità proposti dai viaggi promossi dai Portoghesi pur non suscitando un’attenzione corrispondente a quanto di originale contenevano, i testi che furono pubblicati (19) continuarono invece a presentare, anche nel corso del Cinquecento, accanto ad alcune notazioni fondate, larghe concessioni a luoghi comuni ed a schemi concettuali consolidati da una tradizione secolare, soprattutto per quel che concerne le aree interne del continente, di cui d’altra parte la logica stessa del processo di espansione politico-commerciale della corona portoghese, interessato soltanto alla ricognizione ed al controllo della zona costiera, non poteva favorire una capillare ricognizione.

Non vanno ad ogni modo dimenticati i tentativi compiuti da Diogo Cão che, alla ricerca di un passaggio che congiungesse l’Oceano Atlantico con quello Indiano, risalì, fra il 1482 ed il 1484, parte del corso del basso Congo, stabilendo anche rapporti duraturi col re locale e ponendo le premesse all’avvio dell’evangelizzazione di quei territori che avrebbe dato vita, dopo l’arrivo dei missionari portoghesi (1491) e la conversione del sovrano Nzinja Nkuwu, ad un regno cristiano destinato a durare piuttosto a lungo; come pure le spedizioni lungo lo stesso fiume compiute successivamente da Simão da Silveira (1512), Gregorio de Quadra, Manuel Pacheco e Balthassar de Castro (1520), che giunsero probabilmente allo Stanley Pool rendendo convinti i Portoghesi di aver trovato il grande lago equatoriale, dal quale, secondo una versione medievale delle concezioni tolemaiche, si pensava allora che nascessero tutti i grandi fiumi africani.

Una particolare attenzione venne rivolta, soprattutto quando si cominciò a risalire lo Zambesi ed il Limpopo, al favoloso regno del Monomotapa (20), situato a quattrocento miglia dal Capo di Buona Speranza, lungo il canale di Mozambico nel territorio dell’attuale Zimbabwe meridionale, che inglobava allora cinque reami ricchi di argento, oro e pietre preziose ed al quale faceva già riferimento un opuscolo, dal titolo Calcoen, pubblicato ad Anversa in fiammingo nel 1504, relativo al secondo viaggio alle Indie Orientali di Vasco de Gama (1502). Ma, dopo le spedizioni di Antonio Fernandes, svoltesi tra il 1511 ed il 1514, raccontate al re del Portogallo da una lettera di Gaspar Veloso del 1502 e di João Vaz de Almeida del 1516, il primo a parlarne in forma approfondita presentandolo come il “regno di Benamatara”, sarebbe stato Duarte Barbosa nel suo Livro redatto fra il 1517 ed il 1518; ed ancora più preciso e circostanziato si sarebbe dimostrato nelle sue decadi, pubblicate a partire dal 1552, quando il mito del re di Monomotapa avrebbe cominciato a sovrapporsi ed a sostituirsi a quello del Prete Gianni, il cronista portoghese João de Barros, che cercò di unificare in un unico racconto tutte le informazioni di viaggio, le cronache ed i rilevamenti dei marinari portoghesi di cui potè facilmente disporre dal suo osservatorio di corte (21) costruendo, come ha sottolineato Alessandra Mauro, “un’ottima fonte per rintracciare le tappe di quella delicata dinamica” che, come cercheremo di far vedere in questo nostro contributo, “trasforma le informazioni in testo scritto e quindi materiale per l’elaborazione cartografica” (22).

Il Barros si soffermò anche sulle cerimonie della corte, sui costumi, sulle leggi e sulle concezioni religiose di quelle popolazioni e non esitò a celebrare i progressi compiuti dai Portoghesi rispetto alla Geografia di Tolomeo, che allora costituiva un imprescindibile punto di riferimento nella conoscenza della parte meridionale del continente africano, facendo rilevare che:

“Nella parte della terra di Africa sopra l’Etiopia, che Ptolomeo chiama interiore, dove è posta la regione Agisymba, che è la più australe terra di che lui ebbe notizia e dove fa la sua meridionale computazione, giace un’altra terra che ne’ suoi tempi non era da lui conosciuta, e al presente è notissima la parte sopra il mare, dapoi che abbiamo discoperto la India per questo nostro mare oceano. Al principio della quale, cominciando nella orientale parte di lei, è il Prasso promontorio, che Ptolomeo situò in quindeci gradi verso ostro, e in tanti sta per noi verificato, il quale li naturali della terra chiamano Mozambique, dove al presente abbiamo una fortezza che serve di scala o porto delle nostre navi in questa navigazione dell’India; e la parte occidentale di questa terra a Ptolomeo incognita finisce in la latitudine di gradi cinque della parte di ostro, che confina con gli Etiopi, che quello chiama Esperii per nome comune, che sono li popoli pangelungi sudditi al nostro re di Manicongo, fra li quali duoi termini orientale e occidentale resta il grande e illustre capo di Buona Speranza, già tanti anni incognito al mondo” (23).

Tuttavia, se attorno alla metà del Cinquecento il profilo costiero del continente africano appariva ormai chiaramente delineato, soprattutto sul suo versante occidentale, ed erano state determinate con sufficiente approssimazione le coordinate geografiche ed erano stati riportati con esattezza sulle carte gli aspetti geografici minori (promontori, insenature e foci dei fiumi) e con una certa verosimiglianza quelli maggiori (la grande curva del golfo di Guinea, il corno del capo Guardafui, ecc.); e se, come ci ha fatto notare Carlo Zaghi prendendo in considerazione anche le ricognizioni successive, – “l’aver navigato il Shirè nel XVI e XVII secolo, o attraversato lo Zambesi tra Tehe e Kazembe nel ‘600, o visitato nel ’600 la ‘grande acqua’ (cioè il lago Nassa) esistente nel paese dei Maravi, a 34 giorni dalla costa, già conosciuta dagli arabi, o l’essersi spinti fino a Kaseh, il grande centro commerciale dell’Unyamowesi, se non al lago Tanganica (il lago Ujiji degli arabi) e l’aver avuto notizia della montagna del Kilimangiaro, sulla strada del lago Ukerewe (tutti territori in stretto contatto con Zanzibar e con la costa fin dall’antichità e abitati da popolazioni che avevano l’istinto e la vocazione del commercio)”, si possono considerare “fatti indubbiamente di grande importanza storica e geografica”, queste acquisizioni non furono in grado di far ‘camminare’ le conoscenze, perché non entrarono immediatamente nel circolo dei geografi, dei cartografi e degli esploratori, diventando patrimonio della cultura del tempo (24).

Infatti, se già nel 1489 il cartografo tedesco Enrico Martello aveva disegnato in un suo planisfero un profilo dell’Africa che si distaccava nettamente dalle concezioni tolemaiche e che, per quanto vistosamente scorretto soprattutto nella parte meridionale ed orientale, si richiamava alle scoperte dei Portoghesi; se la Charta del navicare per le isole nuovamente trovate in la parte dell’India, attribuita ad un portoghese e procurata nel 1502 al duca di Ferrara, Ercole d’Este, dall’ambasciatore Alberto Cantino, presentava per la prima volta il Madagascar disegnato in forma quasi rettangolare e posto parallelamente alla costa sud-orientale del Sud-Africa, oltre ad un corretto profilo costiero (solo leggermente allungato in senso longitudinale) del continente africano; e se il mappamondo firmato dal genovese Niccolò de Caverio, redatto fra il 1502 ed il 1505, che sarebbe stato ampiamente utilizzato da Martin Waldseemüller nella sua Cosmographia Universalis, conteneva, relativamente alle coste africane, già trecento toponimi, tutti portoghesi, compresi quelli indicati da Vasco de Gama, una maggiore fedeltà alle tradizioni, ed in particolare ai modelli tolemaici, sarebbe rimasta presente invece nella cartografia a stampa, destinata naturalmente ad una maggiore diffusione che aveva preso le mosse proprio dal moltiplicarsi, dopo la prima versione latina apparsa a Firenze nel 1475, delle edizioni, corredate da un apparato cartografico via via più ricco, della Geografia di Tolomeo il cui influsso risultò piuttosto evidente, ad esempio, nel disegno della rete idrografica settentrionale e del bacino del Nilo, come nel caso dei mappamondi a cuore di Bernardo Silvano e di Pietro Apiano del 1520 e del primo mappamondo del Mercatore (1576) (25).

Proprio per ovviare ai limiti ed alle approssimazioni di queste opere che non esitava a definire “molto imperfette rispetto alla gran cognizione che si ha oggi” dell’Africa e dell’India, il Ramusio, che all’Africa avrebbe riservato parte del primo volume della sua raccolta di viaggi (26), inserendovi anche la lettera inviata al padre nel 1504 dal mercante fiorentino Giovanni da Empoli contenente una delle prime descrizioni degli Ottentotti (27), affermava, nella dedica della sua opera a Gerolamo Fracastoro, di

“aver stimato dover essere caro e forse non poco utile al mondo il mettere insieme le narrazioni degli scrittori de’ nostri tempi che sono stati nelle sopradette parti del mondo e di quelle han parlato minutamente, alle quali aggiungendo la descrizione delle carte marine portoghesi, si potrian fare altrettante tavole che sarebbero di grandissima satisfazione a quelli che si dilettano di tal cognizione, perché sarian certi dei gradi, delle larghezze almanco delle marine di tutte queste parti, e de’ nomi di luoghi, città e signori che vi abitano al presente, e potriano conferirle con quel tanto che ne hanno scritto gli autori antichi” (28).

Ma, nonostante le intenzioni del Ramusio, anche nel Cinquecento continuarono ad imporsi ed a circolare immagini preconfezionate che si sarebbero mescolate con i dati acquisiti attraverso l’esperienza diretta e con le elucubrazioni della fantasia, per cui l’Africa, che Leon Battista Alberti definì terra di “mostri” e di “portenti”, nella quale poteva trovare ospitalità ogni stranezza, ogni aberrazione, ogni anomalia, sembrò resistere ostinatamente, come ha sottolineato Alessandro Triulzi, alla conoscenza di sé, in quanto “la sua esuberanza di clima, di razze e di costumi ‘altri’ disorienta gli osservatori europei, così come […] aveva disorientato alcuni secoli prima i viaggiatori arabi colti (al-Umasi, al Bakri, o ibn-Battutah) che li avevano preceduti”, poiché “per entrambi l’immaginario, l’onirico, il fantasioso, la ‘scienza delle meraviglie’ (‘ilm ‘aja ib) sembra imporsi, e a volte correggere, la stessa realtà visitata” (29).

Il fatto è, secondo Gino Benzoni, che “la navigazione oceanica, i peripli costieri, gli avviati commerci, l’iniziato sfruttamento, le postazioni stabili, gli affondi nel territorio, le risalite più o meno titubanti del corso dei grandi fiumi, i sondaggi per ulteriori penetrazioni, le sbirciate sempre meno timide verso l’interno non tagliano di netto col chiacchiericcio antico e medievale, non tacitano d’un tratto una semisecolare vociferazione. Le storie producono così altre storie, la favole ridondano in mille altre favole”. La cultura e l’erudizione di quel periodo procedono infatti in avanti dal punto di vista della conoscenza “non senza alleggerirsi del fardello dei vetusti giudizi e, semmai, zavorrandolo di nuovi pregiudizi e, comunque, adeguando ora questi ora quelli sia distintamente sia, anche, congiuntamente. Donde non già l’interruzione e l’accantonamento del flusso affabulatorio proveniente dal passato…”, che invece “via via cresce, ché l’Africa non è più racchiudibile in forme univoche, ma si sfaccetta in immagini contraddittorie: piramidi e casupole; grandi città e minuscoli villaggi; paganesimo ostinato e ‘habitatori facili al cristianesimo’, schiavitù ed indomita fierezza; elaborate manifatture e agricoltura e pastorizia primitive; immensi ‘tesori’ e abissi di miseria; ‘ottimi frutti’ spontanei e sabbie senza fine; sole implacabile e piogge diluviali; deserti e foreste; giganti e pigmei; nudità malamente coperte di stracci e ‘vestire pomposo’. E, nel crescere, si complica e s’intorbida per l’interferire, l’intrecciarsi, il confondersi, il moltiplicarsi delle motivazioni – ora implicite ora esplicite, chiaramente enunciate ora camuffate e mistificate – d’un approccio aggressivo all’interno del quale ribollono e premono avidità di guadagno, spirito d’avventura, esasperate curiosità, brama di dominio, sete di conoscenza, zelo missionario” (30).

A questo tipo di approccio e di interpretazione della realtà africana corrispondono anche le due più importanti relazioni pubblicate su alcune zone dell’Africa nel corso del Cinquecento. Vale a dire la Descrizione dell’Africa e delle cose notabili che ivi sono, redatta in italiano, probabilmente prima del 1523, anche se poi fu aggiornata fino al 1526 da Hasan ben Mohammed al-Wazzan al-Zaiyati, un dottore della legge coranica nato a Granada attorno al 1485, ma cresciuto a Fez, dove la sua famiglia si era rifugiata nel 1492 e “donato” a papa Leone X che lo fece battezzare nel 1520 col nome di Giovanni Leone, dopo essere stato condotto come schiavo a Napoli dai pirati cristiani che avevano catturato la nave sulla quale viaggiava nei pressi delle coste tunisine; e la Relatione del Reame del Congo et delle circumvicine contrade, compilata nel 1591 da Filippo Pigafetta, sulla base degli “scritti et ragionamenti” di un mercante portoghese, Duarte Lopes, vissuto per dodici anni nel Congo, il cui re lo aveva inviato nel 1589 come ambasciatore presso la Santa Sede.

Divulgato da Giovanni Battista Ramusio, che nel 1550 lo inserì nel primo volume della sua raccolta, dopo averlo sottoposto, come lui stesso ci fa sapere, “a non pochi cambiamenti di stile e di contenuto”, il contributo di Leone l’Africano, celebrato da Jean Bodin come “le seul historien à avoir découverte l’Afrique en (31) sevelie depuis mille ans dans une triste barbarie et dans l’oubli des autre hommes” ed a “l’avoir révélée à la conscience universelle”, per quanto significativo per l’area alla quale fa riferimento (Berberia, Numidia, Libia e Terra dei negri), per cui l’Africa islamica, dove nessun europeo riuscirà a penetrare fino all’inizio dell’Ottocento, sarebbe diventata, per un paio di secoli, più conosciuta delle regioni estreme, sia settentrionali sia orientali, della stessa Europa (32), si limita alla zona compresa tra l’Oceano, il Sudan, la riva sinistra del Nilo ed il Mediterraneo. Del resto, per quanto dotato di strumenti culturali che gli permisero di scegliere, nel bagaglio delle proprie nozioni ed esperienze, quelle che più potevano essere utili ad una conoscenza non superficiale (basti pensare all’attenzione da lui riservata a tutti gli aspetti della cultura materiale dei paesi che ebbe la possibilità di visitare direttamente), anch’egli si affidò in diverse circostanze alle descrizioni di autori più antichi; ed, in ogni caso, l’Africa equatoriale, anche quando vi fece riferimento, gli rimase del tutto estranea, dal momento che gli apparve abitata da popolazioni non strutturate in compagini statali, piene di vizi e non partecipi di alcuna forma di civiltà (33).

Una riscrittura, che conobbe una particolare fortuna, soprattutto in Francia, della Descrizione dell’Africa di Leone l’Africano si può considerare la Descripcion general de Affrica redatta in lingua spagnola da Luis de Marmòl y Carvajal, originario di Granada, dove venne pubblicato il primo volume nel 1573 (il secondo apparve a Malaga nel 1592), e che Oumelbanine Zhiri non ha esitato a definire “une étape importante dans l’evolution da la lecture de Léon comme dans celle de la vision d’Afrique” (34) per l’opera di revisione, integrazione ed aggiornamento operati dallo scrittore spagnolo che nel 1556 aveva preso parte ad una spedizione allestita dal sultano del Marocco per conquistare l’impero Songhay del Sudan, rispetto al testo sul quale si era largamente basato, col ricorso ad un certo numero di autori che si inseriscono nel patrimonio delle conoscenze europee dell’Africa, con particolare riguardo agli abitanti della Barberia per i quali ha fatto ricorso alle fonti arabe.

Al di là delle informazioni precise e puntuali, come quelle relative ai porti delle coste dell’Africa compresi tra la foce del Congo ed il Mar Rosso, o alla fauna ed alle condizioni climatiche ed ambientali, che sarebbero servite a colmare vuoti e lacune che neppure un secolo di rapporti e contatti politici e religiosi con quel territorio erano riusciti ad eliminare, anche la Relatione del Pigafetta, di cui abbiamo già ricordato il viaggio in Egitto, dettata principalmente dall’obiettivo di esaminare la possibilità di diffondere il Cristianesimo in un Congo già segnato dalla volontà divina con miracoli e prodigi facendo vedere come, per aggirare il Gran Turco, da questo territorio si potesse arrivare al regno del Prete Gianni attraverso un reticolato idrografico particolarmente adatto allo scopo, presenta un mondo popolato da antropofagi che mangiano solo gli amici e tigri che divorano solo i negri, nonché da crudeli guerrieri che vagano su strani “legnetti” e dalle Amazzoni, un corpo regolare del Monemuci (“re dell’acqua”), sovrano di un regno situato a Nord-Est di quello del Congo.

Frutto di una rielaborazione di notizie riferite da altri, in un gioco di specchi tra l’esperienza dell’intervistato e la cultura dell’intervistatore, permeata quest’ultima dal sostrato scientifico, politico e sociologico della cultura europea di fine Cinquecento, anche Pigafetta ci propone un’Africa simbolica che si accinge a diventare luogo geometrico di tutte le velleità espansionistiche; un’illusione doppiamente “falsa”, in quanto “narrata” e “riscritta” su disparati livelli di senso: un fantasma destinato a dominare nei secoli l’immaginario occidentale e che lo incatenerà alla dimensione di feticcio etnologico, adorato e odiato sull’altra scena dell’ossessione coloniale. Da questa relazione – concludeva Giorgio Raimondo Cardona – alla Heart of Darkness, alle Impressions d’Afrique, au Voyage au Congo non c’è che uno stesso percorso, scandito da obbligatori atti di devozione, teso da un continuo sforzo di misurarsi non con quello che dall’Africa vediamo, ma quello che dell’Africa già sappiamo, di riempire quel simulacro-portolano che “infine ad ora niuno ha così ben rappresentato” (35).

Così quando Duarte Lopes gli parla di animali che non potevano non sembrargli fantastici, Pigafetta, mescolando cultura e realtà, ci propone come credibili descrizioni di mostri che nulla avevano di vero se non la loro derivazione dalle fantasie e dai testi della cultura classica e medievale:

“Vi sono anco certi altri animali che grandi quanto un montone a guisa di Draghi hanno le ali e la coda e il muso lungo con diversi ordini di denti, e mangiano carne cruda: e il suo colore è azzurrino e verde, e la pelle hanno dipinta in maniera di scaglie, con due piedi, li negri gentili sogliono adorarli come Dei e ora se ne veggono alcuni serbati da loro in meraviglia e per essere molto rari conservansi dalli signori i quali li lasciano ancor adorare da’ popoli con loro grande profitto e oblazione, che loro porgono” (36).

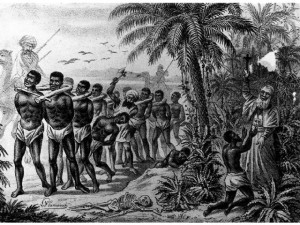

Come ci ha fatto notare Ezio Bassani nel suo commento al catalogo di una mostra sull’immagine dell’Africa nera e degli Africani nelle illustrazioni europee dal Cinquecento al Settecento, anche le due carte geografiche e le otto tavole fuori testo che arricchiscono la prima edizione della Relatione del Pigafetta “esemplificano in modo paradigmatico la mescolanza della realtà descritta da un testimone con la fantasia di un sedentario”. Lo si può notare da tre tavole (la sesta, la settima e l’ottava) che illustrano il trasporto di persone in uso allora nel Congo secondo sistemi che trovano riscontro in altre testimonianze coeve e che appare riprodotto pure in manufatti congolesi del secolo scorso, nelle quali la scena è “ambientata in un paesaggio montagnoso tipicamente europeo e, soprattutto, hanno tratti tutt’altro che africani e troverebbero posto senza stonatura in un’immagine di Roma antica dipinta nel Rinascimento, sia per la posa monumentale dei trasportatori e del trasportato, nobilmente atteggiato, sia per la resa della muscolatura e del panneggio”. Statuarietà classicheggiante ancora più evidente nelle tavole tre e quattro nelle quali sono illustrati degli abiti maschili e degli abiti femminili: gli uomini sono dei signori rinascimentali e le dame sono delle nobili matrone romane su uno sfondo di città turrite tipiche dell’Europa settentrionale” (37).

In un contesto del genere saranno le opere di alcuni cartografi a raccogliere ed a fornire le informazioni più attendibili ed aggiornate sull’Africa, allontanandosi gradualmente dall’impostazione tolemaica, come nel caso de Il disegno della Geografia moderna de tutta la parte dell’Africa che Giacomo Gastaldi, cartografo che ebbe stretti rapporti di collaborazione ed amicizia col Ramusio, aveva cominciato ad elaborare nel 1545-1546, per inciderlo poi nel 1564, dando inizio alla cartografia moderna sull’Africa. In questa carta sono indicati infatti più di seicento toponimi costieri tratti in prevalenza dalle carte di tipo nautico portoghesi, completati, per la parte mediterranea e marocchina, da quelli desunti dalla Descrizione dell’Africa di Leone l’Africano, e sono riprese anche le informazioni fornite dalla prima decade del Barros, da Andrea Corsali, da Duarte Barbosa, da Alvise Ca’ da Mosto e dalla relazione del viaggio in Etiopia di Francisco Alvares (38). Fonti queste alle quali si sarebbe rifatto pure un altro veneziano, Marco Livio Sanudo, del quale nel 1588 apparve postuma una Geografia in dodici libri completata dieci anni prima, nelle cui tavole relative all’Africa molti fiumi, che il Gastaldi aveva messo in collegamento col Nilo, formavano invece un sistema idrografico autonomo che sfociava nell’Oceano Indiano a sud della Somalia (39).

Quasi contemporaneamente a quella del Gastaldi apparve la carta del mondo del 1569 di Gerardo Mercatore, nella quale la raffigurazione dell’Africa, per quanto non del tutto corretta, denotava un generale miglioramento rispetto a quella del cartografo piemontese, di cui venne tuttavia utilizzata la toponomastica relativa ai regni meridionali ed alla zona costiera (in particolare dell’Etiopia), soprattutto per quel che concerne la rete idrografica del Nilo (40).

Se la cartografia cerca pertanto, sia pure con alcune incertezze ed approssimazioni, di tenersi in linea di massima al passo con le nuove conoscenze prodotte dall’intensificarsi dei rapporti commerciali, politici e religiosi col continente africano, le stesse esigenze di aggiornamento non sembrano invece presenti nella trattatistica storico-geografica di questo periodo, che recepì, alimentò e diffuse di conseguenza un’immagine dell’Africa che, secondo Marica Milanesi, poteva e doveva “servire” all’Europa, sia “in senso commerciale e politico, ma anche in senso profondo come luogo di proiezione di ansie, bisogni, sicurezze o illusioni collettive” (41).

Per trovare ampi riscontri a questa considerazione basterà passare in rassegna le principali cosmografie del periodo rinascimentale, come quella di Guillaume Le Testu che, sulla scia dei mappamondi medievali, nella sua Cosmographie universelle, pubblicata nel 1556, popolò le zone interne dell’Asia e dell’Africa di Blemmi, Sciapodi ed Arimaspi. Per questo pilota di Le Havre, l’Africa ospitava serpenti di settecento piedi di lunghezza, capaci di ingoiare capre e buoi; basilischi che potevano uccidere uomini coi loro sguardi; satiri; uomini senza testa; cinocefali o colopedes. Lo stesso si potrebbe dire per la Suma de Geografia, pubblicata a Siviglia nel 1519, di Castellan Martin Fernandez de Enciso, che a partire dal 1507 soggiornò alcuni anni a Mombasa, ma che, come ha fatto notare L. Morales Oliver, collocò nella Sierra Negra “hombres con cabeza de ferro que ladran, hombres sin cabeza” e collocò “sin embargo, en las tradiciones, tantas cosas raras, entre ella la existencia de hienas que un año son machos y otras hembras, hienas que, ademàs, hablan como los pastores, y se ponen a hablar y los engañan. Hienas que tienen la virtud de que quando ven un perro y se lo quierera comer, lo primero que hacen es mirarlo y o deján quieto; luego le proyectan su sombra, y entonces el perro ya no puede ladrar e inmediatamente lo rodean y lo dejian como de pietra y asì los devoran” (42).

Ed anche Sebastian Münster, che dedicò all’Africa il sesto ed ultimo libro della Cosmographia universalis, pubblicata a Basilea in tedesco nel 1544 e poi in latino nel 1550, sostenne che nessuna terra presenta “bestes qui soient si dangereuses comme en la seule Afrique” e sottolineò come le aree interne di questo continente fossero in larga parte sconosciute perché “située soubz la cinture brulante” (43). A sua volta Giovanni Botero, nel riferirsi ai Cafri nel terzo libro della prima parte delle sue Relazioni universali, che ebbero una larga diffusine in tutta Europa, scriveva che

“Non hanno terre, ma sparsi per le selve e per li mondi, vivono più presto a guisa di bestie, che di uomini; crudeli, nemici di ogni natione, dediti alle stregherei, e a gli augurii; et si come nella Barberia i Nazamoni, così costoro corrono, quali uccelli di rapina, là dove rompe qualche nave et si pascono delle miserie de’ naufraganti” (44).

Attorno alla metà del Cinquecento queste immagini circolavano anche in Inghilterra, dove erano disponibili riassunti e traduzioni dell’opera di Plinio che, assieme all’Omnium Gentium mores, leges et ritus di Giovanni Boemo (1520), venne utilizzato sia in The Fardle of Fashions di William Prat, un’opera in cui viene concesso largo spazio alla fantasia, situando all’interno del continente africano gli Acridofaghi (che si cibavano di cavallette), gli Ittiofagi, gli Ilofagi, i Spermatofagi, ecc. Elementi fantastici presenti anche nei resoconti dei viaggi in Guinea ed al Benin, promossi da alcuni “mercanti avventurieri” londinesi, di Thomas Wyndham nel 1553 e di John Lock ad Elmina nel 1545-1555, raccolti e pubblicati da Richard Eden, che premise ad essi una breve descrizione dell’Africa, nella quale pure sono frammisti elementi credibili con vecchie credenze, come nella descrizione delle coste del re del Benin comprendente anche alcuni riferimenti al leggendario Prete Gianni (45) .

Nonostante lo sviluppo dei viaggi di esplorazione e delle iniziative commerciali e l’avvio di rapporti politici e religiosi, l’Africa avrebbe così continuato ad essere, agli occhi degli Europei, “la terra dove può trovare compenso l’imagerie che attinge ai repertori del mai visto, del non percorso, dove i mostri più inverosimili prodotti dalla fantasia umana possono trovare un corrispondente fisico quasi reale, che l’occhio umano può ammirare stupefatto, dopo aver creduto che potessero esistere solo come visioni frutto di una fittizia, ma indispensabile, allucinazione”. Infatti “anche gli esploratori che riescono ad andare direttamente in loco si vedono molto spesso costretti a dar corpo narrativo alle esperienze e ai fenomeni più strani, pur precisando che essi non sono frutto di esperienza diretta ma di racconti raccolti fra gli indigeni. Molto spesso però, la frase dubitativa che accompagna la narrazione ha una tendenza ad essere tralasciata ed annullata dai lettori che tramandano il racconto come vero: da ciò l’assoluta fiducia nella veridicità dei fenomeni apparentemente più surreali” (46).

La mentalità europea, prigioniera di una concezione fantasmagorica, avrebbe pertanto teso a cogliere ed a rappresentare con orrore nel continente africano “le chaos originel toujours a l’oeuvre, son mélange des éléments et des règnes, son indistinction entre la vie et la mort” ed avrebbe riconosciuto, non senza terrore, nei suoi abitanti “le visage des ses propre ancêtres tels qu’ils les imaginait, participant ancore de la bestialité, ne disposant que d’un langage inintelligible et confus, quasi inexistant, émergeant des profondeurs d’une terre perfide et ennemie des hommes, partageant leur territoire avec des animaux sauvages tout puissants”. In sostanza “une anti-Europe, un anti-monde”, che “renvoyait l’image angoissante de ce que le monde et l’Europe avaient été” (47): una terra di tutte le ombre che si agitano nel nostro passato e nella nostra cattiva coscienza. In questo modo l‘immaginazione riuscì quasi sempre ad annullare l’immagine e vecchi miti e pregiudizi vennero riproposti e resi ancora una volta credibili, a cominciare dall’impercettibile confine che separava il mondo umano da quello animale e dal motivo dell’antropofagia e della sfrenatezza sessuale di cui veniva assunta a simbolo la diffusione della poligamia, per passare alle forme di organizzazione politica e sociale presentate quasi sempre come manifestazioni irrazionalmente autoritarie e coercitive anche quando l’esercizio del potere ed il suo significato rientravano in un sistema di tradizioni politiche e religiose e di equilibrio di forze consolidate nei secoli che risultava però incomprensibile alla mentalità dei colonizzatori (48).

Di conseguenza non si può considerare casuale che un filosofo francese, Scipion du Pleix, cercasse di spiegare, all’inizio del Seicento in un capitolo sui mostri di un suo trattato sulla “physique ou science des choses naturelles” (49), perché il continente nero pullulasse di esseri mostruosi, sostenendo che in Africa “toutes sortes d’animaux se trouvent ensembles pres des eax pour boire s’y accouplent ordinairament sans discretion d’espece: et de tels accouplements ne peuvent anitre que des monstres” (50); e che un viaggiatore italiano, Francesco Negri, esortasse i suoi lettori a scegliere ed a percorrere soltanto itinerari europei dopo aver affermato “che novità porta quella [Africa] se non di orribili draghi e mostruosi serpenti” (51).

A tutti i livelli l’Africa, terra ostile e rifiutata, sarebbe diventata il simbolo di ogni forma di degenerazione e della maledizione che non risparmia nulla, neppure il suo clima che, secondo Jules Joseph Virey, “annerisce secca e carbonizza, per così dire, gli uomini, gli animali e le piante esposte ai suoi ardenti raggi”, per cui l’uomo diventa un negro e, come lui, “il gatto, il bue, il coniglio si anneriscono in egual misura. La pecora abbandona la sua lana bianca e setosa, per diventare irta di peli fulvi e duri come crine (52). La gallina si copre di piume di un nero scuro (53)”. Un clima, secondo un inglese impegnato, all’inizio del Seicento, nella tratta degli schiavi nella zona del fiume Gambia, ammorbato da esalazioni venefiche prodotte “sia dai vegetali infetti, sia da un’infinità di animali velenosi, come i rospi, gli scorpioni ed i serpenti” (54). Ma anche chi, come il gesuita Alonso de Sandoval, si dimostrerà preoccupato dell’educazione religiosa e della salvezza degli schiavi prelevati lungo le coste dell’Africa, in un trattato, dal titolo De instauranda Aethiopum salute, pubblicato a Siviglia nel 1627, ribadirà la convinzione della presenza di mostri (basilischi, dragoni, liocorni, pegasi, leucrocote, ecc.) sul continente africano continuando ad attingere ampiamente alle tradizioni classiche ed agli scritti dei Padri della Chiesa (55).

In particolare, poiché solo dall’immoralità e dalla brutalità dell’Africano, come pure dall’irrazionalità del mondo e dell’ambiente che lo circondavano, poteva scaturire la giustificazione di un fenomeno devastante come la tratta, numerosi testi a avrebbero contribuito a diffondere nel corso del Seicento e del Settecento, quando smisurate ricchezze si andarono accumulando assieme a stereotipi e pregiudizi dettati e giustificati dal persistente richiamo alla maledizione contro Cam e i suoi discendenti (56), un ritratto tendenzialmente negativo della complessa ed articolata realtà del mondo africano, insistendo in maniera particolare su quegli aspetti delle sue manifestazioni culturali che, presentando una maggiore estraneità alle convenzioni sociali europee, fornivano eccellenti e facilmente persuasivi esempi di sauvagerie da combattere e sradicare (57).

Lo avrebbe continuato a fare ancora alla fine del Settecento, dopo ormai tre secoli di presenza europea lungo le coste nord-occidentali dell’Africa e nei territori immediatamente retrostanti, uno dei tanti colonizzatori che operarono in quel contesto, Archibald Dalzel, inizialmente (a partire dal 1763) chirurgo in Costa d’Oro al servizio della Compagnia dei Mercanti che commerciava con l’Africa, che nel 1767 lo nominò direttore del forte di Whydah, sulla costa degli Schiavi, allora principale sbocco del commercio del Dahomey, e nel 1791 lo designò governatore di Cape Coast Castle, autore di una History of Dahomy, pubblicata a Londra nel 1793, redatta sulla scorta del materiale fornitogli da un suo predecessore, Lionel Abson.

La History of Dahomy risulta essere infatti prima di tutto, come tanti altri testi che la avevano preceduta (58), un trattato a sostegno e giustificazione della riduzione in schiavitù degli Africani (59) fondata su stereotipi e paure da sempre nutriti ed alimentati nei confronti del diverso che tendevano a metterne in evidenza la presunta irrecuperabilità culturale ed etica, di cui in questo caso i comportamenti e gli atteggiamenti (pigrizia, violenza, crudeltà, mancanza di coraggio, superstizione, ecc.) della popolazione del Dahomey, “educata unicamente alla guerra ed alla razzia”, sembravano offrire, spingendosi fino all’accenno ad una forma di antropofagia rituale associata al sacrificio umano, eloquenti esemplificazioni che dovevano rimarcare la differenza, compresa quella del colore della pelle, intesa automaticamente come segno di inferiorità perchè, secondo Dalzel, “lo stesso Grande Essere creò entrambi, e dal momento che gli è sembrato opportuno distinguere l’umanità con opposte carnagioni, presumere che possa esservi una altrettanto grande discordanza nella natura del loro pensiero è una corretta conclusione” (60).

“Dalzel, quindi, – ha sottolineato Cinzia Miotti -, difettando di criticità nel suo etnocentrisomo, spontaneamente o, più spesso, intenzionalmente, finiva col rapportare i valori della società analizzata ai parametri comportamentali, speculativi e religiosi occidentali, allo scopo di negarne la razionalità” e tutto ciò generava ovviamente oscurità ed incomprensione nei confronti dei caratteri originari della cultura in questione; però è e proprio a questo riguardo che forse si può valutare l’apporto dell’History of Dahomy, come di tante altre opere sulla realtà africana elaborate in quel periodo che proprio per questo continuano a restare utili ed interessanti, alla comprensione degli effettivi influssi esercitati dall’attività e dalla presenza europea sui sistemi indigeni, perché, nonostante i limiti evidenti di questi scritti, “è indubbio che l’esperienza africana dei mercanti di schiavi è stata estremamente più importante di quella che si poteva avere nel contatto con Africani in Europa o all’interno del sistema delle piantagioni in un periodo in cui le istituzioni sociali e culturali africane non erano ancora state sconvolte dal colonialismo”, per cui l’opera del Dalzel e di tanti altri autori si impone e si raccomanda anche come preziosa “testimonianza di un rapporto avuto con Africani non come individui isolati, o come massa abbrutita e ribelle, ma come nucleo indigeno all’interno di un più vasto sistema comunitario”, dalla quale, indipendentemente dalla ideologia che spesso li richiama e li ricorda solo a scopo di condanna e di derisione, riescono ad emergere, nonostante tutto, i valori culturali (61).

E’ una considerazione questa che si può senz’altro estendere, tenendo naturalmente conto delle specificità di ogni singolo testo, all’intero corpus, che si presenta piuttosto consistente rispetto a quelli prodotti fra il Cinquecento ed il Settecento per altre aree del continente africano (62), delle testimonianze relative ai territori che si affacciano sul Golfo di Guinea (63), a cominciare dal resoconto, pubblicato ad Amsterdam all’inizio del Seicento (Beschrijvinghe ende historische vrehael van het Gout Koninckrijk van Gunea anders de Gout-Couste de Mina Genaemt Leggende in Het Deel von Africa), della spedizione in Costa d’Oro compiuta per finalità commerciali, fra il gennaio 1601 ed il gennaio 1602, dal fiammingo Pieter de Marees, comprendente anche una descrizione dell’emporio di Bénin firmata da D. R. (probabilmente Dierick Ruiter, un marinaio zelandese che fra il 1627 ed il 1634 prese parte a quattro spedizioni commerciali nel Senegal) ed un’altra anonima dell’estuario del Gabon e di Capo Lopez: un resoconto inserito subito nella famosa raccolta, corredata da un ricco apparato di incisioni su rame, di Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et occidentalem edita fra il 1590 ed il 1634 prima da Théodore de Bry e poi dai suoi figli Jean Théodore e Jean-Israèl (64).

Quest’opera, che fornisce diverse informazioni di carattere etnografico (comprende anche una piccolo vocabolario Duyts-Guneets) e di interesse commerciale e si sofferma in maniera puntuale sui villaggi del litorale sulla base delle esperienze dirette del suo autore integrate da alcune descrizioni ispirate dal capitolo sulla “descrizione della Guinea, del Congo, dell’Angola e degli altri paesi costieri dell’Africa” della Navigatio et Itinerarium in Orientalem Indiam di Jan Huyen von Linschoten, pubblicata ad Amsterdam fra il 1595 ed il 1596, può essere considerata infatti un vero e proprio prototipo, dal momento che per oltre un secolo avrebbe costituito, secondo una prassi allora largamente diffusa, un punto di riferimento, spesso al confine col plagio (65), per la gran parte dei resoconti successivi. I suoi elementi sostanziali sarebbero infatti rifluiti, ancora nel 1730, nel Voyage du chevalier Des Marchais en Guinée, isle voisines, et à Cayenne fait en 1725, 1726 et 1727 redatto di Jean Baptiste Labat che, come precisa il sottotitolo, conteneva “une Description très exacte et très Ètendue de ces Pais e du Commerce qui s’y fait, enrichi d’un grand nombre de Cartes et Figures en tailles”, e delle cui fonti Karine Delaunay ci ha fornito un preciso albero genealogico che, sia pure assimilando arbitrariamente “plagiats et influences presque inconscientes d’un auteur sur un autre”, fa emergere in maniera chiara “l’imbrication des chaînes de transmission successives” (66).

E’ stato così possibile a Karine Delaunay mettere chiaramente in evidenza il meccanismo che ha alimentato, in questo come in altri testi dello stesso genere, la costruzione e la diffusione di una serie di informazioni che, assieme ad un corredo di immagini trasmesse anch’esse da un testo all’altro, si sono imposte e consolidate, in questo caso, attraverso la pubblicazione di opere come quelle di Arnout Leers (Pertinente beschryving van Africa… getrocken en vergader uyt de resboeken van Johannes Leo Africanus, Rotterdam, 1665); Nicolas Villault de Bellefond (Relation des Costes d’Afrique appelées Guinée, avec la description du pays, moeurs et façons de vivre des habitants, des productions de la terre et de marchandises qu’on en apporte, avec des remarques historique sur ces costes…, Parigi, 1669), frutto di un viaggio commerciale compiuto nel corso del 1666 e 1667 a bordo di una nave condotta da un equipaggio olandese; Godefroy Loyer (Relation du voyage du Royaume d’Issiny, Côte d’Or, pays de Guinée, en Afrique, Parigi, 1714), un missionario domenicano che dal giugno 1701 al marzo 1703 soggiornò ad Assini con l’incarico di Prefetto Apostolico della Guinea (67); e soprattutto di un medico e geografo danese, Olfert Dapper (Nauwkeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten van Egypten, Libyen, Biledulgerid, Negrosland, Guinea, Ethiopia, Abyssinie, Amsterdam, 1668).

Quale fosse stato, a sua volta, il consistente debito di quest’ultima opera di mera compilazione nei confronti della preesistente letteratura sull’argomento, dopo che erano stati ringraziati “ceux qui veulent bien se donner la peine de lire plusieurs Auteurs, qui traitent de la même matiere, de ramasser judicieusement ce que chacun a de particulier, & d’y ajoûter les découvertes qu’on a faites soi-même sur ce sujet”, dal momento che “les Auteurs ne faisent pas grand’conscience de se copier les une les autres (68); & ceux qui viennent après commettent d’ordinaire les mêmes fautes, que ceux qui ont précedez”, veniva messo esplicitamente in evidenza dalla Prefazione all’edizione francese del 1686:

“Il a eu la patience – si sottolineava infatti a proposito del Dapper – de lire un nombre prodigieux de Geographes & de Voyageurs Anciens & Modernes, Latins, François, Espagnols, Italiens, Anglois & Flamans, outre une description manuscrite de la côte des Caffres, qui a été presque inconnue jusques à present, & dont on trouvera ici une relation assez circonstantiée. Toute celle du pais de Negres est aussi fort exacte, & je ne pense pas qu’on en ait de sembrarle en nôtre Langue” (69).

Un elenco posto subito dopo la Prefazione fornisce una lista di sessantotto autori ai quali il Dapper, che risulta non essersi mai avventurato in Africa essendosi basato soprattutto sulle relazioni e le fonti avute da influenti membri della WIC, avrebbe attinto: un elenco che, accanto ai geografi dell’antichità classica, tra cui non figura peraltro quello di Erodoto, ed autori ai quali tutti avevano continuato ad attingere come Leone l’Africano e Filippo Pigafetta, comprende numerosi olandesi. In questo modo, “mutuando spesso di sana pianta – come ha sottolineato Teobaldo Filesi, che dimostra di apprezzare soprattutto l’attenzione del Dapper per l’ambiente naturale, oltre che per gli usi, costumi e strutture tradizionali dei singoli paesi – da questo o da quell’autore, egli riesce a darci una composizione del continente con l’abilità artigianale del mosaicista” senza che in nessuna parte del suo ponderoso lavoro di lettura, selezione e ricompilazione, di cui sono evidenti i limiti di originalità ed organicità, dia “l’impressione di dire o di aggiungere gran che di proprio”, per cui “se talune parti del disegno sono più rifinite e più chiare il merito è da attribuire […] più alla fonte utilizzata che non al Dapper” e “dove è mancata la possibilità di avvalersi di testi più circostanziati, il tessuto mostra una trama meno robusta o addirittura labile” (70).

Su queste basi, dopo aver trattato dell’Africa in generale in un capitolo iniziale di circa trenta pagine, Dapper dedica uno spazio ben più ampio alle regioni dell’Africa settentrionale (dall’Egitto ai regni del Marocco, di Fez, di Algeri, di Tunisi e di Tripoli) per passare poi alla regione sahariana ed all’Africa nera scendendo via via dal Golfo di Guinea al Congo, all’Angola ed all’Africa meridionale prima di occuparsi della parte orientale fino all’Etiopia. Una certa attenzione viene dedicata alla trattazione delle isole (in particolare del Madagascar), fra le quali vengono curiosamente inserite anche Malta, Lampedusa, Linosa e Pantelleria.

A metà strada fra il resoconto di viaggio, che si propone di mettere in evidenza i frutti dell’esperienza diretta acquisita nel corso di tredici anni di presenza in diverse postazioni della Costa d’Oro, e l’opera di compilazione si presenta invece un’altra delle più note e diffuse relazioni sulla Guinea redatte all’epoca della tratta, la Nauwkeurige beschryvinge van de Guinese Goud- Tand-en Slave-Kust, una sorta di apologia dell’attività svolta per conto della WIC, pubblicata ad Utrecht nel 1704, sotto forma di ventidue lettere (71) inviate dall’Africa ad un amico, dall’olandese Willem Bosman, il quale ammette, nella sua Prefazione, di avere sempre amato i buoni libri e tra questi le storie e le relazioni di viaggio da cui si possono ricavare elementi estremamente utili, dal momento che grazie ad esse si possono conoscere i nomi dei popoli stranieri e soddisfare quella curiosità che sembra essere connaturata a tutti gli uomini:

“Mais si j’avais une forte passion pour le voyages écrits avec fidélité, je n’avais pas moins d’aversion – precisava poi – pour ceux dont les Auteurs débitent des mensonges pour des vérités; car, comme ils n’ont jamais sorti de leur pays, ils reçoivent comme véritable tout ce qu’on leur dit des pays étrangers sans l’examiner […]. Je dirai que parmi toutes les raisons que j’ai eues de quitter l’Europe, la lecture des Voyages a été le principal motif qui m’y a oblige, ayant fait naître en moi la curiositè d’examiner par moi-même la vérité de ce que j’avais lu […] (72)